Huesped

Objetor de conciencia forjado a golpes

Editorial de La Jornada

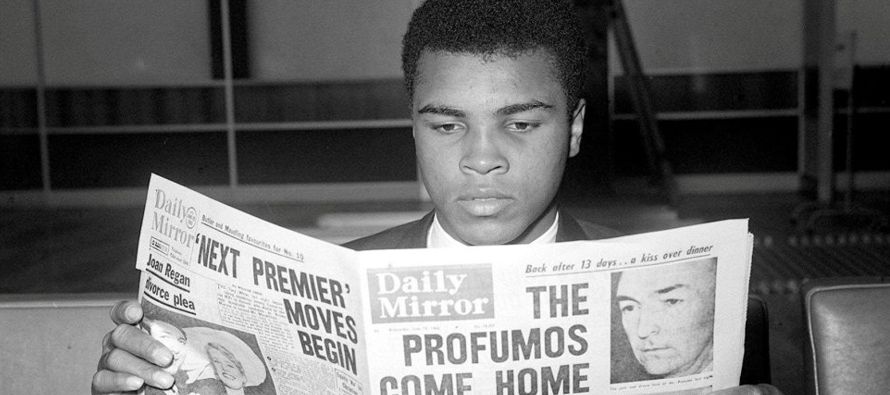

Decir que Muhammad Ali fue tan destacado dentro como fuera del ring es lugar común; basta leer las notas que pueblan los periódicos del mundo entero para encontrar esa frase, a la que se suman innumerables apologías que se tributan lo mismo en páginas deportivas que en las secciones políticas tras la muerte del peso pesado más completo que ha dado el boxeo. Y, sin embargo, compendia de manera adecuada la carrera profesional y, en especial, la vida del hombre, quien nacido Cassius Marcellus Clay y convertido en Ali por voluntad propia, fue durante dos decenios un formidable exponente del pensamiento antirracista y progresista, al tiempo que probaba, sobre los cuadriláteros, que –como vociferaba en sus mocedades– era sin duda El Más Grande. No tanto por lo que hizo (como pronunciarse contra la guerra de Vietnam; negarse a ser reclutado para combatir en ella; convertirse en un férreo objetor de conciencia; criticar ácida e ingeniosamente la política belicista de su país o supuestamente arrojar al río Ohio la medalla de oro que había ganado en las Olimpiadas de Roma en 1960, episodio que sigue siendo controvertido), sino porque la dimensión pública de su figura multiplicaba la resonancia de sus protestas, haciéndolas así mucho más efectivas.

Originalmente limitadas al boxeo (que definía como "un conjunto de blancos mirando cómo se pegan dos negros"), sus críticas se fueron extendiendo progresivamente a todo el american way of life –el "modo de vida estadunidense" ensalzado y promovido con ese nombre después de la Segunda Guerra Mundial– que apenas empezaba a cimbrar a los blancos del país vecino con las manifestaciones en favor de los derechos civiles. Y cuando en 1967 le quitaron el campeonato de la Asociación Mundial, que había ganado en el ring y lo inhabilitaron para pelear (por su rechazo a ir a Vietnam), no sólo le dieron más motivos para redoblar sus dardos contra el gobierno de Washington y el establishment que lo apoyaba, sino que fortalecieron y popularizaron su imagen entre millones de personas de todo el planeta que en su vida habían visto una pelea de box.

Tres años y medio más tarde, cuando volvió refutando el dicho pugilístico según el cual "los buenos no regresan" y ganando un par de combates en igual número de meses, vencer a Joe Frazier (peleador que, tal vez involuntariamente, se convirtió en una especie de "representante del sistema") se tornó un imperativo esencialmente político: el día de la pelea (8 de marzo de 1971) no sólo se enfrentaban dos hombres que buscaban el título de la Asociación Mundial de Boxeo, sino, en un sentido simbólico pero no por ello menos claro, dos visiones del mundo. En América Latina en esa época prolífica en movimientos populares que propugnaban un cambio de modelo político y económico, prácticamente toda la izquierda hizo un alto en su actividad para apoyar a Ali y su causa. Ganó Frazier, después de 15 rounds, tras los cuales los dos oponentes fueron a parar al hospital, y allí el derrotado aprovechó para acuñar una de sus frases memorables, que puede ser cómodamente trasladada del ámbito boxístico al político: "En el vestuario del que pierde, nadie sabe qué decir".

Con el paso del tiempo, los cambios que en todos los deportes introdujeron las transmisiones masivas por televisión, las modificaciones que fueron dándole al boxeo un perfil más espectacular que competitivo, la victoria de los derechos civiles, el desvanecimiento de la confrontación Este-Oeste y desde luego el proceso natural de recambio de las figuras públicas, fueron poniendo en un segundo plano la personalidad de Muhammad Ali, afectado por el Parkinson desde 1984 (tres años después de su retiro).

Su fallecimiento, el pasado viernes 3, permitió revivir fugazmente un periodo histórico particular y una figura que supo combinar la dura práctica del boxeo con las demandas de la conciencia social.

JMRS